PCB混压板技术深度解析

引言

随着5G通信、毫米波雷达和高速计算设备等现代电子技术的快速发展,传统单一材质的印刷电路板(PCB)已难以满足日益严格的高频高速PCB信号传输要求。在此背景下,PCB混压板(Hybrid PCB)技术应运而生。该技术通过在同一电路板中集成多种具有不同介电特性的材料,实现了信号传输质量与制造成本之间的最优平衡,已成为推动现代电子设备性能持续提升的关键技术之一。混压板不仅解决了单一材料在高频应用中的性能瓶颈,还通过灵活的材料组合为复杂电子系统提供了更优化的解决方案。

一、混压板的基本概念与核心原理

1.1 混压板的定义与分类

PCB混压板,又称混合介质电路板,是指在单一电路板结构中采用两种或以上不同介质材料的特种电路板。该技术通过精密设计的层压工艺,将多种材料有机结合,形成具备梯度性能的复合电路板结构。这种结构设计使得不同电路区域能够根据其功能需求采用最适宜的材料,从而在整体上实现性能与成本的最优配置。

根据材料组合方式,混压板主要分为以下几类:

- FR-4与高频材料混合:作为最常见的混压板类型,该组合将成本效益高的FR-4材料与高性能高频材料(如Rogers、Taconic等)结合,在保证关键信号传输质量的同时有效控制整体成本。例如,在5G基站射频模块中,天线馈电网络采用Rogers RO4350B以保证低损耗,而数字控制部分则使用常规FR-4以降低成本。

- 不同高频材料混合:在性能要求极高的应用场景中,将两种不同类型的高频材料组合使用,以充分发挥各自的材料特性。如在毫米波雷达前端,可将低介电常数的材料用于天线辐射层,而将更低损耗的材料用于馈电网络,从而实现系统级性能优化。

- 刚性-柔性结合:将刚性电路板区域与柔性电路板区域集成于一体,以满足特殊形状设计与安装需求。此类混压板广泛应用于可穿戴设备、航空航天等领域,既提供了刚性区域的稳定支撑,又通过柔性区域实现了三维空间的电路连接。

1.2 技术原理与材料特性

混压板技术的核心在于充分利用不同材料的性能优势,通过合理的结构设计实现整体性能的最优化。其技术原理基于电磁波在不同介质中传播特性的差异,通过材料组合实现信号路径的定制化优化。

高频材料的特性要求:

- 低介电常数(Dk):典型值介于2.5至3.5之间,例如Rogers RO4350B的Dk值为3.48±0.05,有助于降低信号传播延迟与相位失真。低介电常数使得信号以更快的速度传输,对于毫米波频段的应用尤为重要。

- 低损耗因子(Df):优质高频材料的Df值通常低于0.004,如RO4350B在10GHz条件下的Df值为0.0037,可显著减少信号传输过程中的能量损耗。在28GHz的5G频段,低损耗因子对维持信号强度至关重要。

- 稳定的温度系数:高性能高频材料具备较小的介电常数温度系数,确保在不同环境温度下保持稳定的电气性能。例如,在汽车电子中,-40℃到125℃的工作温度范围内,材料性能的一致性直接影响系统可靠性。

- 一致的材料均匀性:保障电磁波在材料中传播特性的可预测性与一致性。材料在X、Y、Z方向的介电常数一致性对精确控制阻抗至关重要。

FR-4材料的成本优势:

- 成熟的制造工艺与完善的供应链体系,使得FR-4材料在市场上易于获取且价格稳定。

- 较低的材料成本,相比高频材料可节省60%以上的材料费用。

- 优异的机械强度与加工性能,适合制作多层板的支撑结构。

- 良好的热稳定性与耐化学性能,能够承受标准SMT工艺的回流焊温度。

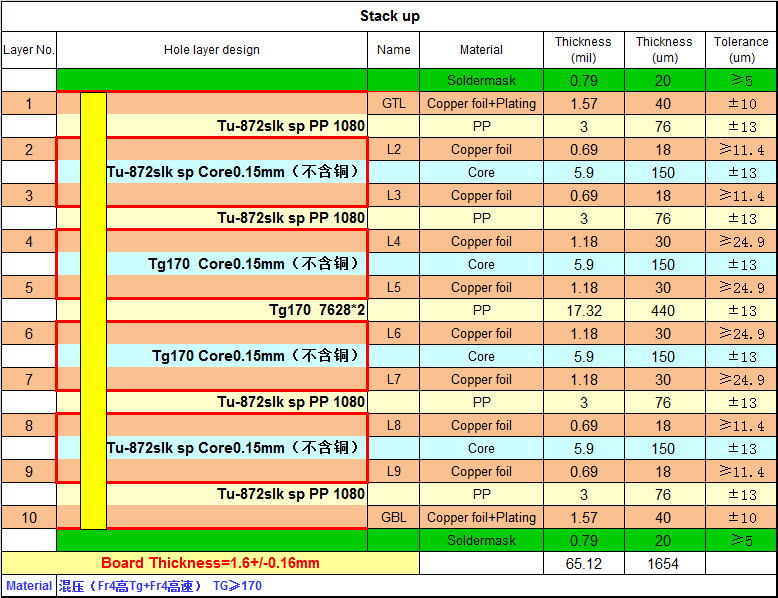

1.3 混压板的结构设计要点

成功的混压板设计需综合考虑以下关键因素:

阻抗控制设计:在混压板中,不同材料的介电常数差异为阻抗控制带来挑战。设计时需精确计算各介质层的厚度与线宽参数,确保特征阻抗(通常为50Ω单端或100Ω差分)在信号路径上的一致性。通常需借助电磁场仿真软件进行优化,充分考虑信号线在不同介质层中传输时的电磁场分布变化。例如,当信号从FR-4层传输至高频材料层时,阻抗会发生变化,需要通过渐变线宽或添加补偿结构来维持阻抗连续性。

热管理设计:由于不同材料的热膨胀系数(CTE)存在差异,热管理成为混压板设计的重要环节。例如,FR-4材料的Z轴CTE约为50–70 ppm/℃,而部分高频材料的CTE可能低于20 ppm/℃。此类差异在温度变化时易产生内应力,可通过以下方式缓解:

- 合理设计导热孔布局,在功率器件下方设置热导通孔阵列,将热量快速传导至散热层。

- 优化铜箔分布方案,通过均衡的铜分布减少局部热应力集中。

- 选择CTE相匹配的材料组合,如在高速数字电路中,可采用中Tg FR-4与低CTE高频材料组合,以减小Z轴的热膨胀差异。

层间结合设计:不同材料之间的可靠结合是混压板制造的基础,需重点考虑:

- 选择合适的半固化片材料,其流动性与固化特性需与核心材料匹配。

- 优化层压工艺参数设置,包括压力、温度曲线和真空度等。

- 确保材料表面处理质量,通过化学或等离子处理增强表面粗糙度,提高结合力。

二、混压板的制造工艺与技术挑战

2.1 制造工艺流程

混压板的制造流程较传统PCB更为复杂,主要包括以下步骤:

材料准备与预处理阶段:

- 采用专用设备对不同材料进行分切与处理,防止污染与损伤。高频材料需在洁净环境中处理,避免粉尘污染影响射频性能。

- 对材料表面进行适度粗化处理,增强层间结合力。但需控制粗化程度,避免过度处理导致介质层厚度不均匀。

- 精确控制存储环境条件,防止材料吸湿。如Rogers材料建议存储在温度22±3℃、湿度30-40%的环境中。

内层图形制作:

- 高频材料通常需要特殊的加工参数设置,如曝光能量和显影时间需根据材料特性调整。

- 严格控制线宽精度,确保阻抗一致性。采用激光直接成像技术可实现±5μm的线宽精度。

- 采用先进检测技术,保障图形质量。自动光学检测(AOI)系统可检测微细线路的缺陷。

层压工艺:作为混压板制造中最关键的环节,需特别关注:

- 升温速率控制:针对不同材料的热特性要求,确定适宜的升温速率。如FR-4与Rogers材料混压时,通常采用2-3℃/min的缓慢升温,使半固化片充分流动并排出挥发物。

- 压力分布优化:在确保各层充分结合的同时,防止材料结构损伤。多层混压板需采用分段加压策略,初始低压使材料流动,后续高压确保紧密结合。

- 固化曲线定制:根据材料特性制定个性化的固化程序。如采用低流动度的半固化片时,需延长固化时间以确保充分交联。

钻孔与孔金属化:

- 针对材料硬度差异,优化钻孔参数。高频材料通常更硬,需要调整钻速和进给率。

- 依据不同材料特性调整孔金属化工艺。如针对聚四氟乙烯PCB材料,需要特殊的等离子体处理才能保证孔壁镀层附着力。

- 确保孔壁质量,保障互联可靠性。采用背钻技术可去除多余铜箔,减少stub效应。

2.2 关键技术挑战与解决方案

层间对准挑战:不同材料在加工过程中的尺寸稳定性差异易导致层间对准困难。解决方案包括:

- 采用高精度对位系统,如红外对位或X射线对位技术,可实现层间对位精度达±25μm。

- 优化排版设计,充分考虑材料收缩率差异。如在材料连接处设计补偿间隙,吸收热膨胀差异。

- 实施过程补偿措施,根据前道工序的实测数据调整后续层的对位参数。

热应力管理:在回流焊工艺及实际应用过程中,热应力可能导致分层或裂纹现象。应对策略包括:

- 优化材料选择与匹配方案,选择CTE相近的材料组合。如在功率模块中,可选择CTE为16ppm/℃的铝基板与CTE为18ppm/℃的陶瓷填料高频材料配合使用。

- 采用阶梯式层压结构设计,通过逐渐变化的材料特性缓解应力集中。

- 增设应力释放结构,如在板边设计应力释放槽,或在大型铜箔区域添加平衡铜块。

信号完整性保证:

- 通过精确的电磁仿真优化设计方案,采用全波三维电磁场仿真软件分析信号路径的S参数。

- 采用背钻等技术减小stub效应。对于12层以上的高速混压板,背钻可减少85%的stub长度。

- 优化接地与屏蔽设计,确保信号回流路径的连续性。在材料交界区域,增加接地过孔密度,提供低阻抗的回流路径。

三、混压板的性能优势与应用价值

3.1 性能优势详解

信号完整性提升:混压板在高频信号传输方面表现卓越。以28GHz的5G频段为例,采用混压板设计的射频前端模块,其插入损耗较传统FR-4 PCB降低约30%,从而实现更远的传输距离与更高的信号质量。具体而言,混压板通过在高频信号路径使用低损耗材料,可将介电损耗从FR-4的0.02降低至0.003,在77GHz汽车雷达应用中,这意味着信号传输距离可增加15%以上。

散热性能优化:通过在高功率器件区域采用高热导率材料,混压板能有效解决热管理难题。例如,在功率放大器区域使用金属基板或高热导率陶瓷材料,可使结温降低15–20℃,显著提升设备可靠性。实测数据表明,采用混压技术的基站功率放大器,其平均无故障工作时间(MTBF)可从传统的5万小时提升至8万小时。

成本效益平衡:混压板的成本优势主要体现在:

- 仅在必要区域使用高性能材料,如仅在射频前端使用Rogers材料,而控制电路仍使用FR-4,总体材料成本比全高频材料板降低40-50%。

- 减少对昂贵材料的过度依赖,总体成本可降低25–40%。如在大规模MIMO天线系统中,采用混压设计可比全高频材料方案节省35%的成本。

- 通过性能优化降低系统级成本,如提高信号质量减少中继器数量,或在汽车雷达中通过提高检测精度降低处理算法复杂度。

3.2 典型应用场景

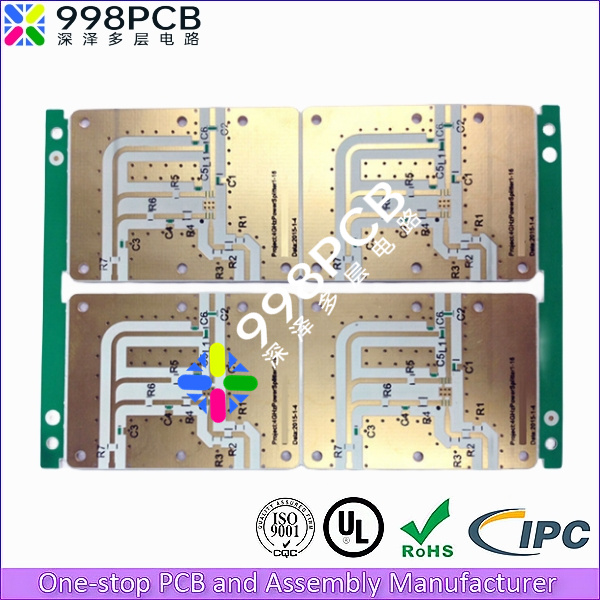

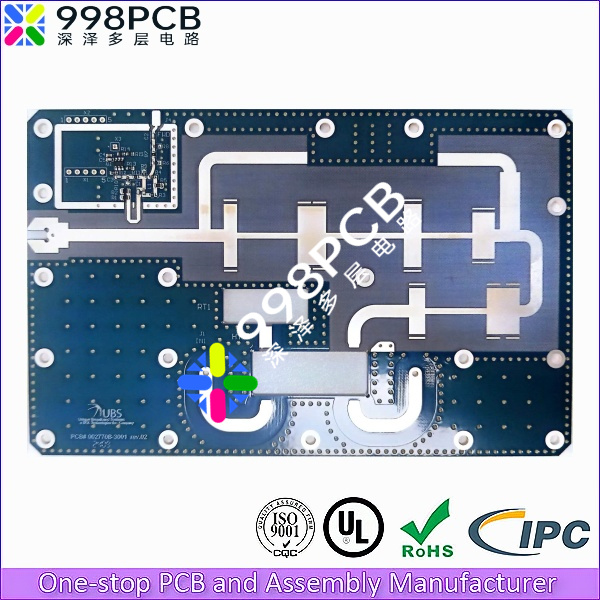

5G通信设备:在5G基站与终端设备中,混压板技术发挥着重要作用:

- Massive MIMO天线阵列:通过混压设计实现高密度集成,在有限空间内容纳64甚至128个天线单元,同时保证各通道间的隔离度大于25dB。

- 毫米波射频模块:确保高频信号传输质量,在28/39GHz频段实现插入损耗小于0.5dB/cm。

- 基带处理单元:满足高速数字信号处理需求,支持25Gbps以上的数据传输速率。

汽车电子系统:随着汽车电子化程度不断提升,混压板在以下系统中得到广泛应用:

- 77GHz车载雷达系统:通过混压技术实现天线、馈电网络和信号处理电路的一体化集成。

- 高级驾驶辅助系统(ADAS):在传感器融合模块中,混压板同时满足图像处理的高速数字信号和雷达传感器的射频信号传输要求。

- 车载信息娱乐系统:支持高清视频传输和多屏互动功能。

航空航天与国防:

- 雷达与电子战系统:在有限的空间和重量限制下实现高性能射频功能。

- 卫星通信设备:确保在恶劣环境下保持稳定的信号传输性能。

- 导航与控制系统:满足高可靠性要求,在-55℃至125℃的温度范围内正常工作。

四、未来发展趋势与技术展望

4.1 材料技术创新

未来混压板技术的发展将在很大程度上依赖于新材料的研发:

新型高频材料:

- 具备更低损耗特性的介质材料,如开发Df值低于0.001的超低损耗材料,适用于100GHz以上的太赫兹应用。

- 更高热导率的基板材料,如热导率达5W/mK的陶瓷填充聚合物,可解决高功率密度芯片的散热问题。

- 可调介电常数的智能材料,通过电场或温度控制实现介电常数的动态调节,为可重构射频系统提供基础。

环保与可持续发展:

- 开发可回收与生物降解的基材,如基于聚乳酸的生物基高频材料。

- 降低制造过程中的能耗与污染,如采用水基清洗工艺替代有机溶剂。

- 提高材料利用效率,通过优化设计将材料利用率从传统的70%提升至85%以上。

4.2 制造工艺进步

智能化制造:

- 应用人工智能技术优化工艺参数,如通过机器学习算法预测最佳层压曲线,提高产品良率5-10%。

- 采用机器视觉进行质量检测,实现微米级的缺陷自动识别。

- 利用数字孪生技术实现过程监控,在虚拟空间中模拟实际制造过程,提前发现潜在问题。

高精度加工技术:

- 激光直接成像技术提升图形精度,可实现5μm的线宽/线距,满足100GHz以上电路的制作需求。

- 等离子体处理技术改善孔壁质量,特别是对PTFE材料的处理效果可提升30%。

- 原子层沉积技术实现更优质的金属化效果,可在高深径比微孔内形成均匀的铜层。

4.3 设计与测试技术发展

协同设计平台:

- 实现电磁-热-力多物理场协同仿真,在设计阶段即可预测产品在实际工作中的性能表现。

- 建立基于云端的分布式设计系统,支持多团队协同设计,缩短开发周期20-30%。

- 开发智能化的设计规则检查工具,自动识别设计中存在的工艺性问题。

结论

PCB混压板技术作为现代电子制造领域的重要创新,通过巧妙的材料组合与结构设计,成功解决了高性能与低成本之间的矛盾。随着5G、物联网、人工智能等技术的持续发展,混压板将在更多领域发挥关键作用。展望未来,随着新材料与新工艺的不断涌现,混压板技术将持续向更高性能、更低成本、更环保的方向演进,为电子设备的技术进步提供坚实支撑。 对于电子工程师与产品设计师而言,深入理解混压板技术的原理、制造工艺与应用特点,将有助于在具体项目中做出更合理的技术选型,从而设计出更具市场竞争力的电子产品。在此过程中,与经验丰富的PCB制造商建立紧密合作关系,全面考量设计、材料与工艺等各个层面,是确保混压板项目成功实施的关键要素。