为什么高阶HDI板生产难度大

引言:数字化时代下的精密制造挑战

在智能手机、5G基站、自动驾驶汽车等高端电子设备核心部位,高阶高密度互连(HDI)电路板如同人体的神经网络,承担着至关重要的信号传输任务。当电子行业向着更轻、更薄、更高性能方向快速发展时,HDI技术也从未停止进化——从普通HDI发展到任意层互连HDI,线路宽度从100微米缩窄至30微米,微孔直径从0.15mm减小到0.075mm以下。然而,这种技术进阶的背后却是制造难度呈几何级数的增长。据2024年电子制造行业协会数据显示,高阶HDI板平均生产良率比传统PCB低15%-25%,成本高出40%-60%。这种制造难度不仅源于技术瓶颈本身,还涉及整个产业链的协同挑战,本文将深入剖析其背后的复杂原因。

一、物理极限:微缩技术引发的连锁反应

1、微孔加工的精度边界挑战

高阶HDI最显著的特征是微孔直径的大幅缩小。在高端智能手机主板中,微孔直径已普遍降至0.1mm以下,先进产品甚至达到0.05mm水平。这种尺寸的微孔加工已经接近当前激光钻孔技术的物理极限。

以行业内广泛采用的二氧化碳激光钻孔为例,当加工孔径低于0.1mm时,激光束的聚焦精度、脉冲能量控制和材料热影响都变得极其敏感。某知名PCB企业技术报告显示,孔径从0.15mm减小到0.08mm过程中,孔壁粗糙度(Ra值)从原来的8μm增加到12μm,增幅达50%。粗糙的孔壁直接影响后续电镀工艺,导致电镀液流动性变差,孔内金属沉积不均匀,进而产生电镀空洞。实测数据表明,孔径在0.1mm以上的空洞率通常能控制在3%以内,而孔径降至0.075mm时,空洞率飙升至8%-10%,严重影响了PCB信号的完整性和可靠性。

更为复杂的是纵横比(孔深与孔径之比)的挑战。高阶HDI的纵横比普遍超过8:1,部分产品甚至达到12:1。在这种高纵横比条件下,电镀液在微孔内的流动几乎处于停滞状态,导致孔底部金属厚度仅为孔顶部的30%-40%,形成所谓的“狗骨”效应。这种不均匀的金属沉积会导致信号传输延迟和阻抗不连续,对高频高速PCB应用场景造成严重影响。

2、层间对准的累积误差难题

随着电子产品向轻薄化发展,高阶HDI的层数不断增加,从传统的8层发展到12层、16层甚至更多。每增加1阶,就意味着多一次对位和压合,也意味着一层新的误差累积。

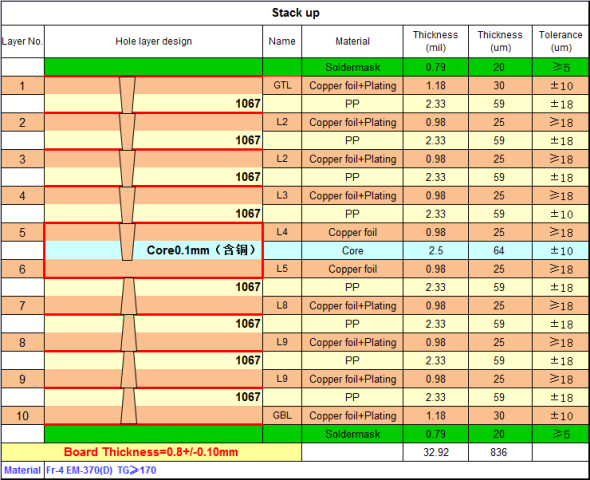

在现代HDI制造中,层间对准精度要求已从过去的±50μm提升到±25μm,尖端产品甚至要求±15μm。这种精度要求与材料本身的特性形成了难以调和的矛盾。以常见的FR-4基板为例,其X/Y方向的热膨胀系数(CTE)通常在14-16ppm/℃,而铜箔的CTE约为17ppm/℃。在高温压合过程中,不同材料的热膨胀差异会导致层间偏移。以18×24英寸的大板为例,当压合温度从室温升高到180℃时,由于CTE差异导致的尺寸变化可达200μm以上,远远超过了层间对准的精度要求。

这种对准误差在高阶HDI任意层互连结构中表现得尤为突出。因为任意层互连意味着每个层都可以直接相连,误差无法通过设计手段进行补偿或掩盖。某通信设备制造商提供的数据显示,在12层任意层互连HDI板生产中,因层间对准偏差导致的报废率高达7%,成为制约良率提升的主要因素之一。

二、材料瓶颈:基础科学与应用技术的双重挑战

1、基板材料的性能极限

高阶HDI对基板材料提出了前所未有的要求。除了传统的机械强度、耐热性、电气绝缘性外,还需要更低的介电常数(Dk)和损耗因子(Df),更稳定的尺寸稳定性,以及更优异的导热性能。这些要求往往相互制约,形成了材料设计的“不可能三角”。

低损耗材料在高频应用中的重要性不言而喻,但这类材料往往与传统的制造工艺存在兼容性问题。例如,某型号聚四氟乙烯(PTFE)基板在10GHz频率下的Df值可低至0.0012,远优于普通FR-4材料的0.020,但PTFE材料的刚性较差,在薄型化加工中容易发生翘曲,而且其热膨胀系数与铜箔差异较大,进一步加剧了层间对准的难度。

介质厚度的降低也带来了新的挑战。高阶HDI的层间介质厚度已从传统的0.1mm降至0.06mm以下,部分尖端产品甚至达到0.03mm级别。这种超薄介质层对材料的均匀性提出了极高要求。厚度偏差需控制在±5%以内,而传统材料的厚度偏差通常在±10%左右。这种精度要求使得材料成本大幅上升,据行业统计,适用于高阶HDI的特殊基板材料价格比普通FR-4高出3-5倍。

2、铜箔材料的表面形态困境

线路宽度的不断缩小对铜箔表面形态提出了更为严格的要求。传统铜箔的表面粗糙度(Rz)在5-8μm之间,而高阶HDI要求铜箔表面粗糙度降至2μm以下,超精细线路甚至要求1μm以下。

表面粗糙度对信号传输的影响在高频环境下尤为显著。根据电磁场理论,高频信号的趋肤效应使得电流主要集中在导体表面,粗糙的表面会增加信号路径长度,导致额外的损耗。实测数据显示,在10GHz频率下,使用表面粗糙度1μm的超低轮廓铜箔比使用普通铜箔的插入损耗降低15%-20%。

然而,降低铜箔表面粗糙度又带来了新的问题。过于光滑的铜表面会降低与基板材料的粘结强度,在热应力作用下容易发生分层。某大型PCB厂商的可靠性测试表明,当铜箔表面粗糙度从5μm降至1μm时,剥离强度从1.2N/mm降至0.8N/mm,降幅超过30%。这种粘结强度的下降直接影响产品的长期可靠性,特别是在温度循环变化的应用环境中。

三、工艺复杂性:多工序协同的精密舞蹈

1、激光钻孔与电镀填孔的协同挑战

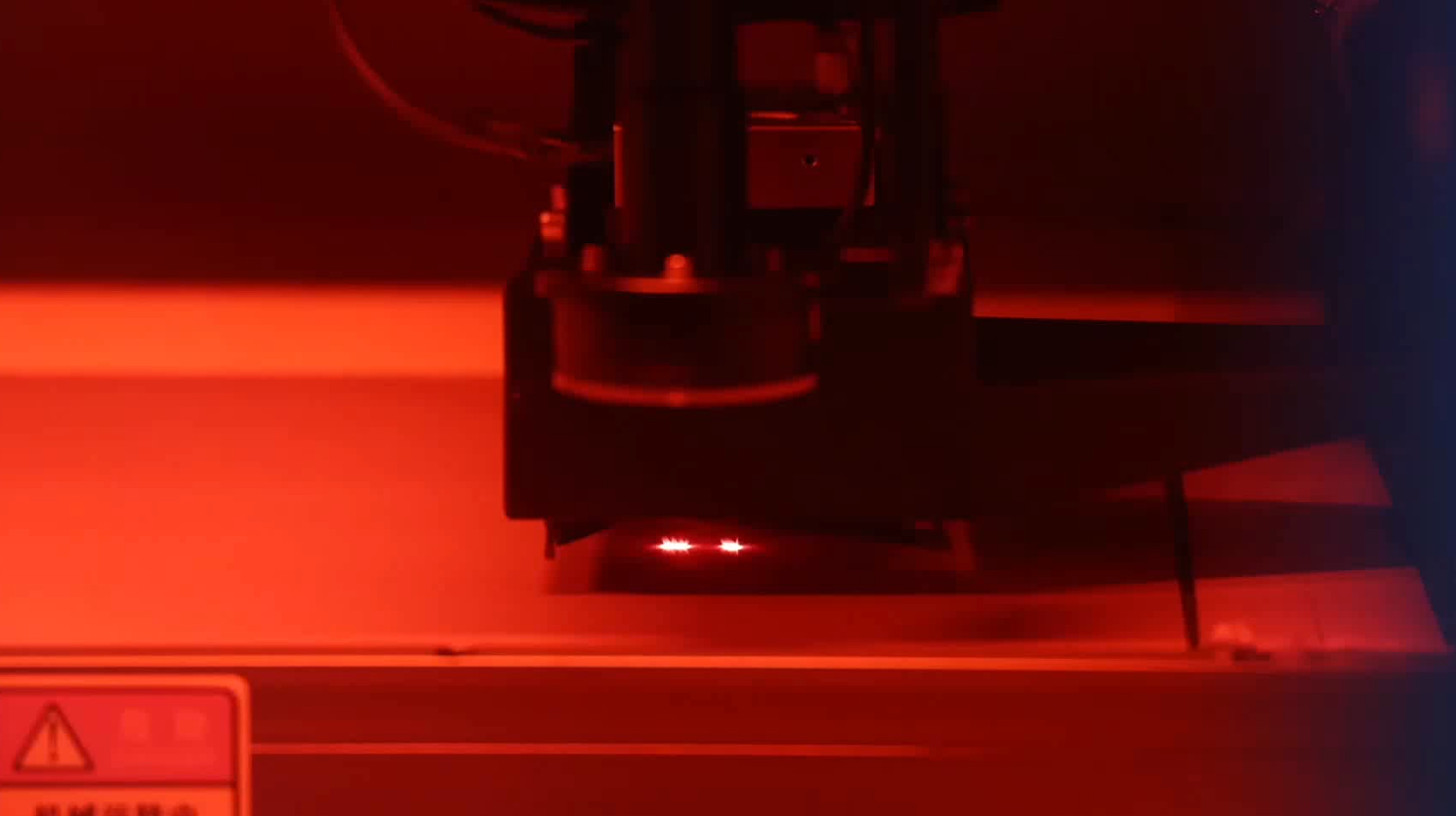

激光钻孔是高阶HDI制造中的关键工序,其质量直接影响后续所有工艺环节。随着孔径缩小,传统的二氧化碳激光在热影响区控制方面已显得力不从心,业界逐渐转向紫外线激光和皮秒激光等更先进的技术。

皮秒激光的脉冲持续时间极短,在材料被加热前已完成加工,从而显著减小了热影响区。测试数据显示,皮秒激光钻孔的热影响区从二氧化碳激光的15-20μm减小到5μm以下,孔壁粗糙度改善超过40%。然而,这种技术升级带来了新的问题:设备成本增加2-3倍,加工效率降低20%-30%,使得生产成本大幅上升。

电镀填孔工艺同样面临严峻挑战。为了实现可靠的互连,微孔必须完全填充,不能有任何空隙。这要求电镀液具有优异的分散能力和深镀能力,同时需要精确控制电流密度、温度和搅拌条件。某PCB制造商的实验记录显示,在填充0.08mm微孔时,最佳电流密度范围为1.8-2.2A/dm²,超出这个范围都会导致填充缺陷。当电流密度低于1.5A/dm²时,填充时间过长,孔口过早封闭导致孔内形成空洞;当电流密度高于2.5A/dm²时,孔口沉积过快,同样会形成空洞。

2、精细线路成像与蚀刻的精度控制

线路宽度和间距的缩小对图形转移工艺提出了前所未有的精度要求。传统的液态光致抗蚀剂(LPR)在应对30μm以下的线路时已显得力不从心,业界逐渐转向干膜抗蚀剂,但干膜也有其局限性。

在曝光环节,传统的接触式曝光由于掩膜版与基板的直接接触,容易产生灰尘污染和机械损伤,导致线路缺陷。而激光直接成像(LDI)技术虽然避免了掩膜版的使用,但其生产效率相对较低,成本较高。

蚀刻环节的挑战更为严峻。当线路宽度减小到30μm级别时,侧蚀现象成为影响精度的主要因素。传统水平蚀刻设备的侧蚀率在15%-20%之间,这意味着加工30μm线路时,单侧蚀刻量达4.5-6μm,严重影响线路精度。转向垂直蚀刻设备可将侧蚀率控制在5%以内,但设备投资成本增加50%以上,同时化学品消耗量也相应增加。

四、检测与质控:微观世界的寻踪探秘

1、微观缺陷的检测盲区

高阶HDI的许多关键缺陷尺寸已经超出传统检测手段的能力范围。例如,微孔内的电镀空洞、层压后的微小分层、精细线路的缺口和毛刺等,这些缺陷往往在微米甚至亚微米级别,却足以导致整个电路板失效。

自动X射线检测(AXI)是检测内部缺陷的主要手段,但其分辨率有限。主流的AXI设备分辨率为1-2μm,而对于0.08mm以下的微孔,关键的缺陷尺寸往往在1μm以下,这就形成了检测盲区。某汽车电子供应商的统计数据显示,在其生产的8层任意层互连HDI板中,AXI对0.05mm以下孔内气泡的漏检率达到15%,这些漏检的缺陷在产品使用过程中逐渐暴露,导致现场故障率增加。

电测(飞针测试)面临着类似的挑战。随着线路间距的缩小,测试探针的物理尺寸成为制约因素。标准测试探针的针尖直径在50-100μm之间,而高阶HDI的测试点间距已降至150μm以下,测试过程中容易产生短路误判。统计表明,飞针测试对30μm以下线路短路的误判率高达20%,这不仅影响生产效率,还可能导致良品的错误报废。

2、工艺过程中的实时监控困境

高阶HDI板生产工艺的复杂性要求对每个工序进行实时监控和反馈调整,但这在技术实施上存在诸多困难。例如,在电镀过程中,需要实时监测孔内填充情况,但现有的传感器技术难以在微小的孔内实现有效监测。

某PCB制造商尝试在电镀线上安装高速视觉检测系统,希望能够实时发现填充缺陷。然而,实践表明,在生产线速度达到1.5-2米/分钟的条件下,检测系统对微小缺陷的捕捉率不足70%。这意味着有相当比例的缺陷要到后续工序甚至最终检测时才能被发现,此时已经造成了大量的价值损失。

五、突破路径:技术创新与产业链协同

1、材料体系的创新突破

面对材料瓶颈,全球材料供应商正在积极开发新一代基板材料和铜箔。在基板材料方面,改性环氧树脂、低损耗热固性材料等新型材料不断涌现,它们在保持良好工艺性的同时,提供了更优异的电气性能和尺寸稳定性。

某日本材料企业开发的低CTE环氧树脂基板,其X/Y方向的CTE从传统的14-16ppm/℃降至8-10ppm/℃,与铜箔的CTE差异减少超过50%。同时,其Df值在10GHz下可达到0.005,远优于传统FR-4材料。这种材料的应用使得12层HDI板的层间对准精度从±25μm提升到±18μm,对准不良导致的报废率降低40%。

在铜箔方面,超低轮廓(ULP)和极低轮廓(VLP)铜箔的开发取得了显著进展。通过改进电解工艺和表面处理技术,新型铜箔的表面粗糙度从传统的5μm以上降至1μm以下,而剥离强度保持在1.0N/mm以上的可接受水平。

2、工艺技术的优化升级

激光钻孔技术的进步是解决微孔加工难题的关键。除了皮秒激光技术外,激光波长的优化、光束整形技术的应用以及实时监测系统的引入,都显著提升了钻孔质量和一致性。

自适应激光能量控制系统的开发是一个重要突破。该系统通过实时监测孔内情况,动态调整激光参数,使不同位置、不同深度的微孔都能获得最佳加工效果。测试数据显示,采用该系统的微孔加工,孔壁粗糙度改善30%,孔位置精度提升25%。

在电镀填孔方面,脉冲电镀技术的应用带来了显著改善。通过精确控制脉冲波形、频率和占空比,可以改善孔内金属分布的均匀性。某台资PCB企业的实践表明,采用优化的脉冲电镀工艺,微孔填充的空洞率从8%降至2%以下,同时生产效率提升15%。

3、检测技术的智能化变革

人工智能和机器学习技术在缺陷检测领域的应用正在改变传统质控模式。通过深度学习算法训练出的缺陷识别模型,能够从复杂的背景噪声中准确识别出微小缺陷。

某国内领先的PCB企业开发了一套基于深度学习的智能检测系统,该系统通过分析数以万计的X射线图像,学会了识别各种类型的微小缺陷。实际应用数据显示,该系统对0.05mm孔内气泡的识别准确率从85%提升到96%,误报率从15%降至4%,显著提升了检测效率和可靠性。

4、产业链协同的创新生态

高阶HDI生产难度的突破不仅依赖于单个企业的技术创新,更需要整个产业链的协同努力。从材料供应商、设备制造商到PCB生产企业,需要建立紧密的合作关系,共同攻克技术难题。

国内某知名PCB企业联合上游材料供应商和高校研发机构,组建了”高端HDI制造创新联盟”,通过资源共享和技术协同,在材料特性优化、工艺参数验证和质量控制标准制定等方面取得了显著进展。该联盟开发的”快速验证方法学”,将新工艺的验证周期从传统的3-6个月缩短到1-2个月,大大加快了技术创新步伐。

结论:面向未来的高阶HDI板制造之路

高阶HDI生产难度大的问题是一个系统性的技术挑战,涉及材料科学、精密加工、自动控制等多个领域的综合创新。随着5G通信、人工智能、物联网等新兴技术的快速发展,对高阶HDI的需求将持续增长,推动技术创新不断突破现有的极限。

预计到2026年,随着新材料的广泛应用、工艺技术的进一步成熟以及智能检测系统的普及,高阶HDI的生产良率有望从现在的75%-85%提升到90%-95%,制造成本相应降低25%-35%。这一目标的实现将不仅推动电子制造业本身的发展,更为整个数字经济时代提供坚实的硬件基础。

在高阶HDI技术的发展道路上,没有简单的解决方案,只有通过持续的技术创新、精细的工艺控制和产业链的紧密协同,才能突破当前的制造瓶颈,迎接更加智能化、互联化的未来。